Из искры загорелось пламя

Двигатель Ленуара

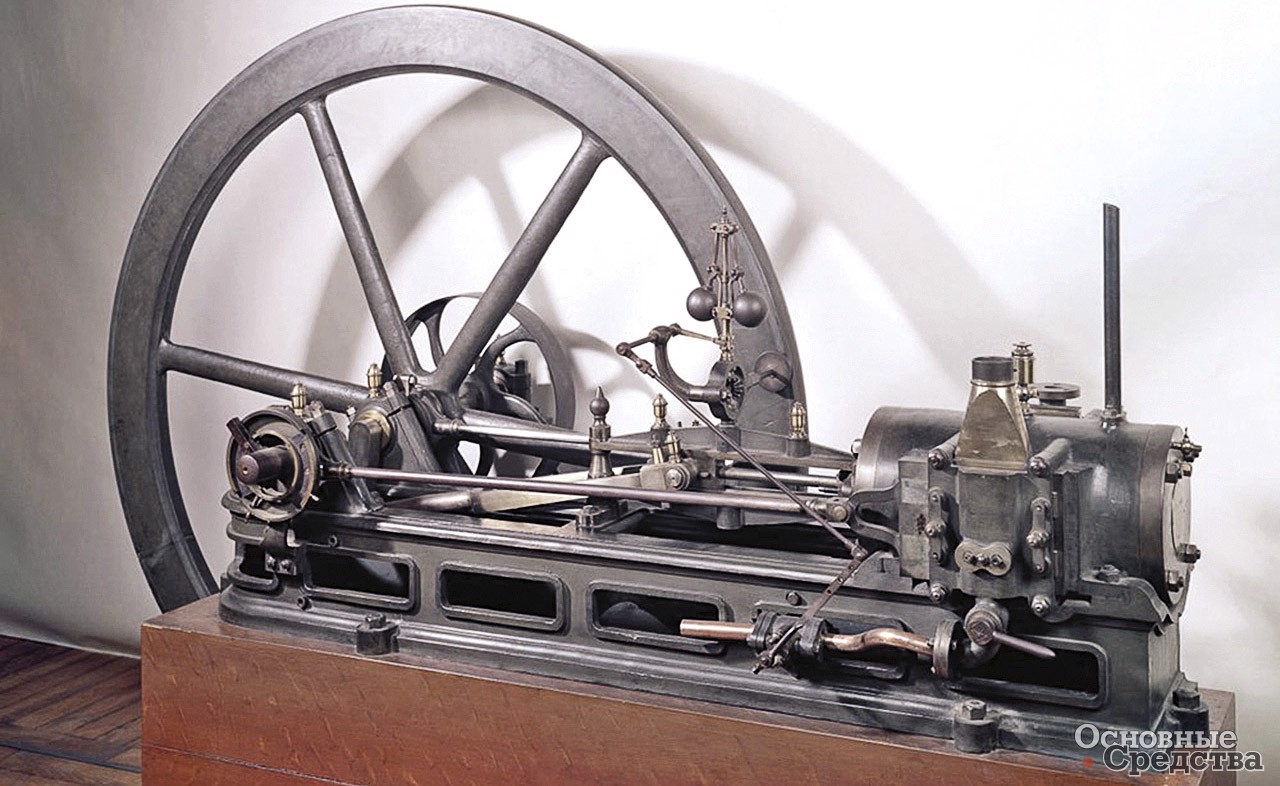

После изобретения технологии получения осветительного газа путем разложения угля, нагреваемого без доступа воздуха (сухой перегонкой), он стал использоваться для уличного освещения. Еще в 1812 г. светильным газом освещались некоторые кварталы Лондона. Вместе с этим появилась возможность использовать этот газ для двигателей внутреннего сгорания: 10 ноября 1859 г. Жан-Жозеф Этьен Ленуар (Jean Joseph Etienne Lenoir, 1822–1900 гг.) взял патент на газовую машину (Moteur à air dilaté par la combustion du gaz), работающую от городской осветительной сети.

Наибольшая заслуга на пути создания ДВС принадлежит изобретателям Райту и Барнетту. Райт очень близко подошел к системе без сжатия, а Барнетт – к двигателю с предварительным сжатием. Барнетт также является создателем одной из огневых систем зажигания. Изобретатель Хьюгон (Hugon) запатентовал свой двигатель еще в 1858 г., но смог представить его только в 1862 г., после чего двигатель Хьюгона составил сильную конкуренцию ленуаровскому мотору.

Двигатель люксембургского механика Этьена Ленуара не был чем-то поразительно новым, в нем не было сделано ничего такого, что не было бы предложено ранее, но детали его были основательно и тщательно проработаны. Фактически это был первый проект, вышедший из чисто экспериментальной стадии. Настоящая заслуга Э. Ленуара состоит в том, что он сумел преодолеть практические трудности настолько, что предыдущие предложения стали вполне осуществимыми. Ленуар получил патент январе 1860 г., а четыре месяца спустя десять машин его системы были поставлены в Париж и еще двадцать пять были заказаны [1].

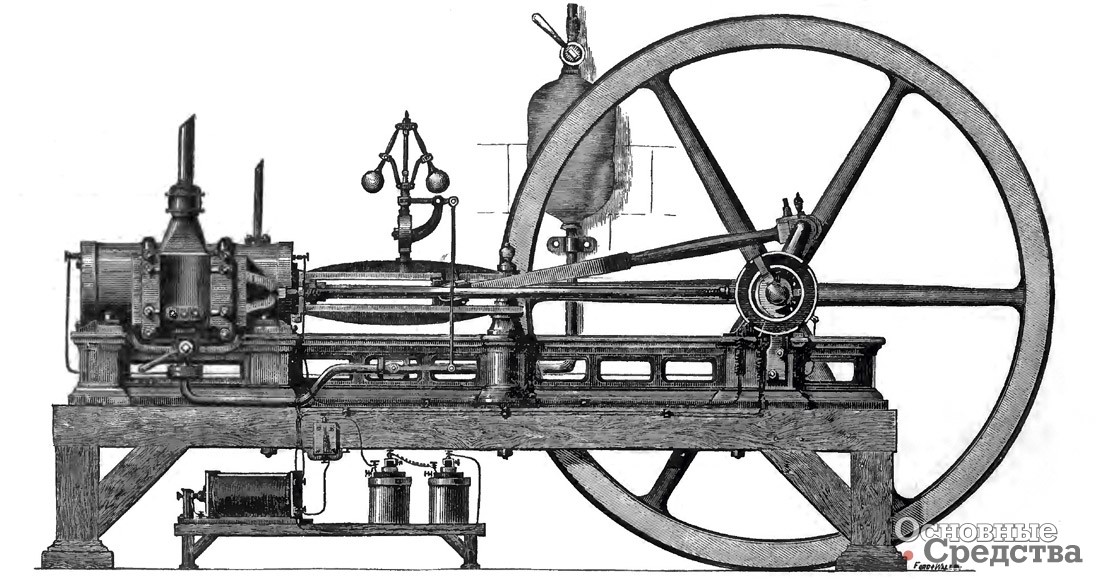

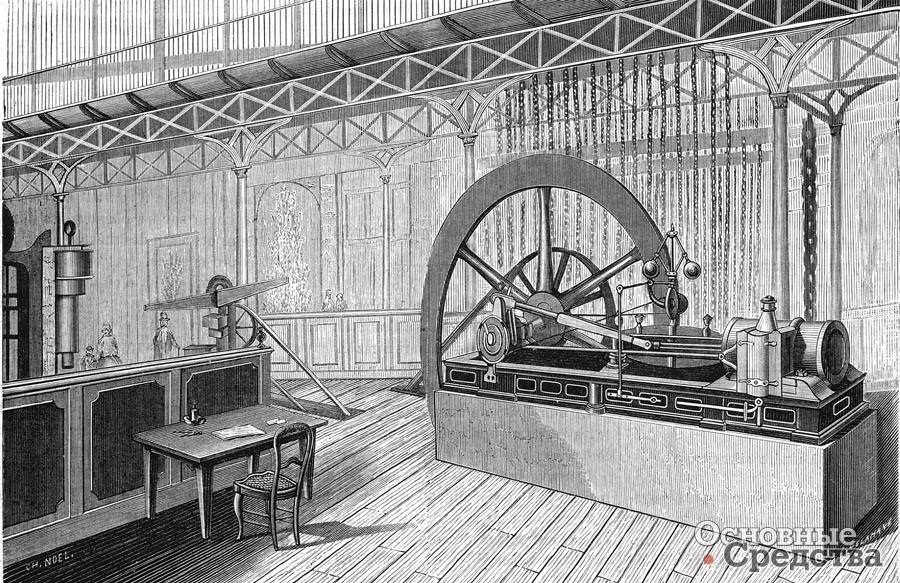

Двигатель Ленуара во многом походил на обычную паровую машину высокого давления двухстороннего действия. Клапана золотникового типа предназначались для впуска газа и воздуха и выпуска продуктов сгорания. Первый двигатель Ленуара мощностью в 3 л.с. был построен в Париже в 1860 г. М. Ипполитом (M. Hippolyte).

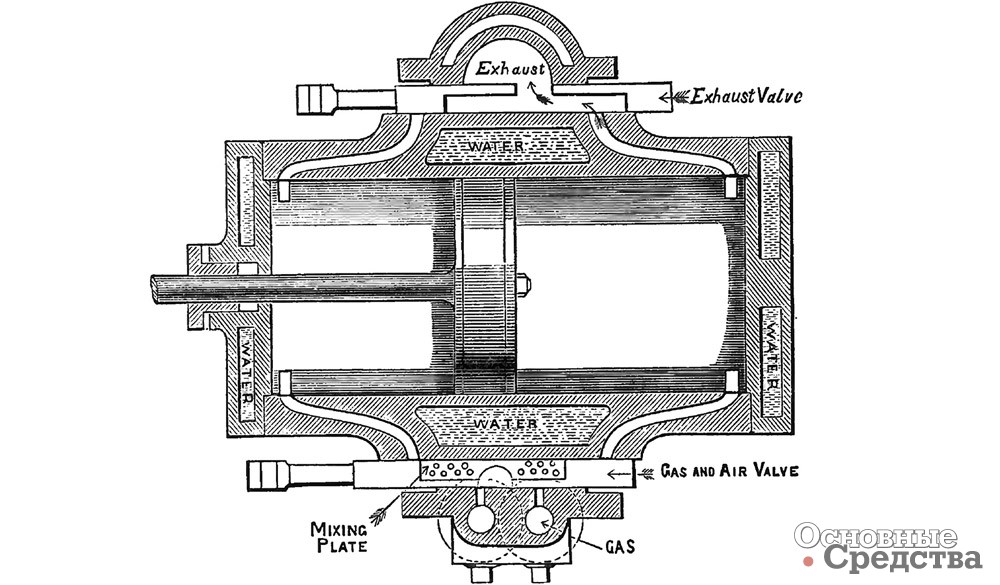

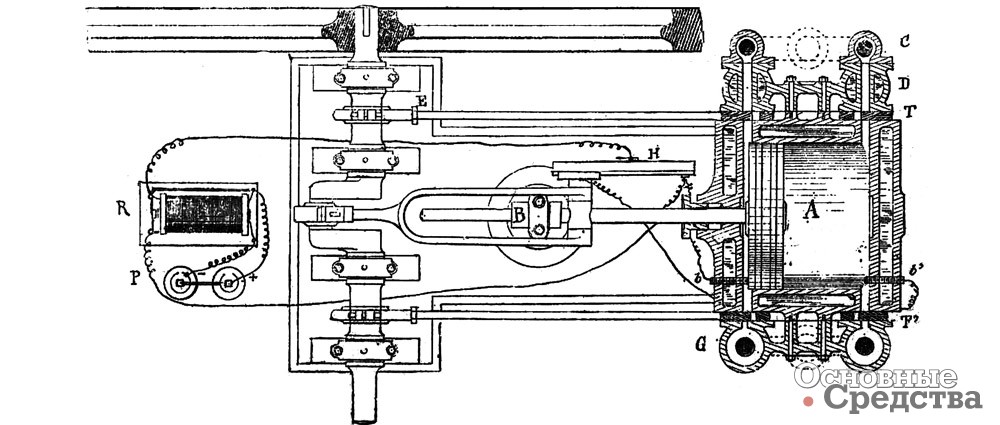

Принцип действия двигателя Ленуара был чрезвычайно прост и очевиден. Когда поршень находится в конце своего хода, клапан впуска газа и воздуха открыт. В нем главный порт выходил в атмосферу, а порт меньшего размера вел от главного порта к источнику газа. Движение поршня вперед под действием энергии маховика втягивало в цилиндр воздух и газ, которые смешивались при входе в главный клапан и впускной канал двигателя, проходя через отверстия в смесителе – Mixing Plate.

Примерно на половине хода подача газовой смеси прекращалась, цилиндр полностью закрывался, а электрическая искра от индукционных катушек, берущих энергию от батареи, вызывала возгорание топливо-воздушной смеси. Это происходило в момент наибольшей скорости поршня. При горении смеси давление в цилиндре быстро возрастало до величины 4,8 атм, вызывая движение поршня.

![Рис.1. Диаграмма давления в цилиндре двигателя Ленуара [2]](/article/28960-dvigatel-lenuara-iz-iskry-zagorelos-plamya/06.jpg)

В конце хода давление в цилиндре падало снова почти до атмосферного из-за расширения, совершающего работу, и из-за охлаждающего действия стенок цилиндра. Выпускной клапан (Exhaust Valve) открывался, и во время обратного хода продукты сгорания вытеснялись, готовясь к приему нового заряда при следующем рабочем ходе. Та же самая операция повторялась с другой стороны поршня, так что двигатель становится своего рода двойного действия. Двигатель, конечно, нельзя рассматривать как действительно двойного действия, как паровую машину, так как движущее давление действует не на протяжении всего прямого хода, а только на той его части, которая не используется для всасывания топливного заряда. Вследствие этого маховик двигателя Ленуара должен был быть гораздо больше, чем в паровой машине соответствующих размеров и мощности.

Оба клапана приводились в действие эксцентриками, установленными на коленчатом валу двигателя. Для каждого ползуна использовался отдельный эксцентрик, поскольку выпуск на протяжении всего хода и впуск только на половине ходе не могут управляться одним движением вперед и назад. Очевидно, что для получения наилучшего результата следует затрачивать как можно меньше энергии на впуск заряда, следовательно, требуются большие впускные окна для воздуха. Эксцентрик устанавливался так, что отверстие немного приоткрывалось до того, как кривошип пересечет центр, так что оно может быть полностью открыто, когда заряд начнет поступать.

Использование электрической энергии на первый взгляд кажется очень удобным и простым способом получения зажигания в любое желаемое время и в любом желаемом месте внутри цилиндра. Электрическая искра издавна использовалась химиками для взрыва содержимого эвдиометра, прибора, в котором проводится анализ газа; а платиновая проволока, накаляемая током батареи, давно знакома экспериментаторам и используется ими для многих целей.

Еще в 1817 г. сэр Хамфри Дэви (Humphry Davy, 1778–1829 гг.) провел замечательные исследования, которые привели его к изобретению безопасной лампы. Затем он провел эксперименты с различными взрывчатыми смесями и обнаружил, что при определенных условиях они теряют способность воспламеняться электрической искрой. Он установил, что избыток газа, нарушающий воспламеняемость, варьируется в зависимости от температуры и увеличивается с повышением температуры. Точка, в которой воспламеняемость прекращается при разбавлении газа, очень резкая и четко выражена.

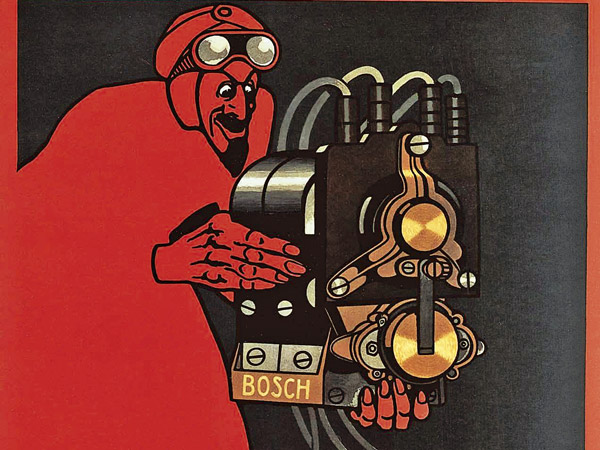

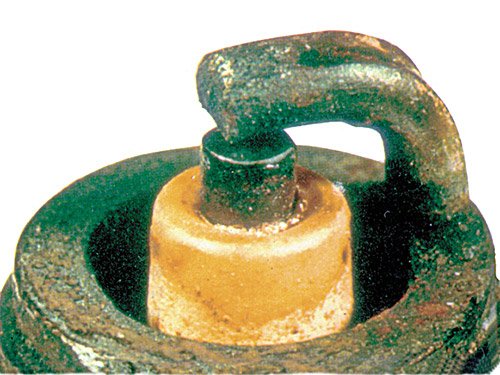

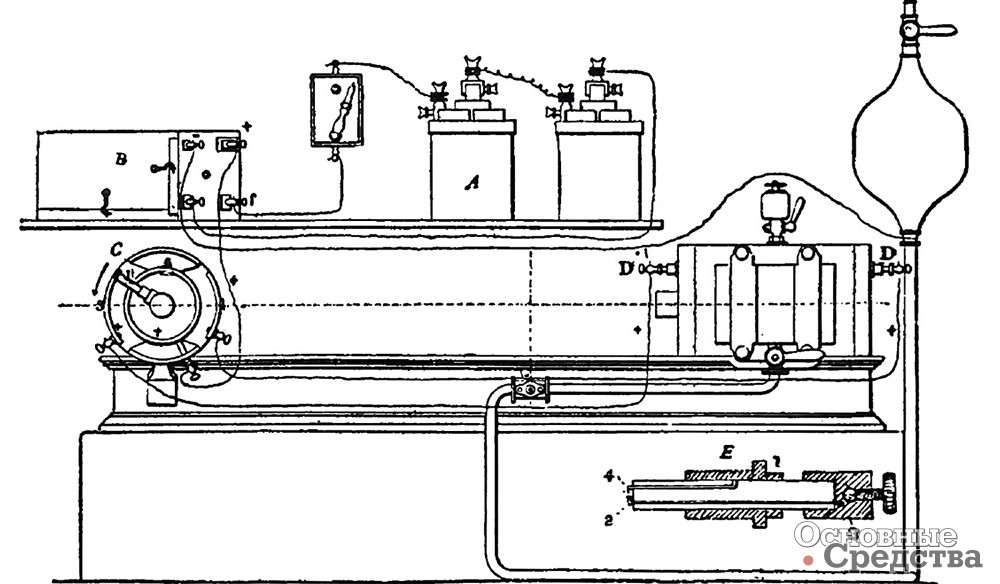

В двигателе Ленуара, помимо изолированных контактов, находившихся в фарфоровых свечах зажигания (D, D), между которыми проскакивала искра внутри цилиндра, в системе зажигания использовались батарея Бунзена (А), индукционная катушка Румкорфа (В), коммутатор или распределитель (С).

Свеча зажигания (Е) представляла собой фарфоровый сердечник, внутри которого проходили проводники, закреплялся в латунном корпусе гайкой (1). Один провод от контакта (2) проходил через свечу и заканчивался соединительным винтом (3). Другой проводник (4) соединялся с корпусом свечи.

Зажигание работало хорошо, если изоляция электродов не нарушалась, в противном случае искра не будет нормально проскакивать между контактами, что приведет к пропуску или позднему зажиганию. Это часто случалось при запуске холодного двигателя, когда первые несколько вспышек вызывали конденсацию воды в цилиндре, после чего искра пропадала. Чтобы уменьшить эту проблему, свечи на торцевых крышках располагали выше, чтобы стекающая вода или масло не попадали на них. Трудности с изоляцией катушки и батареи были настолько велики, что они во многом помешали использованию двигателя Ленуара, так как, если машина попадала в неопытные руки, наверняка возникали проблемы.

Устройство зажигания представляло собой первое слабое место двигателя, требующее улучшения. Электрический метод воспламенения в двигателе Ленуара оказался чрезвычайно ненадежным и капризным. Выпущенный в 1865 г. газовый двигатель Гюгона был похож на двигатель Ленуара, но воспламенение осуществлялось пламенем – модификация конструкции, предложенная Барнеттом в 1838 г., с использованием золотникового клапана вместо зажигательного крана. Зажигание пламенем было надежным и легко поддерживалось в порядке. В других отношениях двигатель значительно превосходил своего предшественника. Смазка была улучшена, введен впрыск воды в цилиндр, также была улучшена рубашка охлаждения. В результате потребление газа двигателем сократилось.

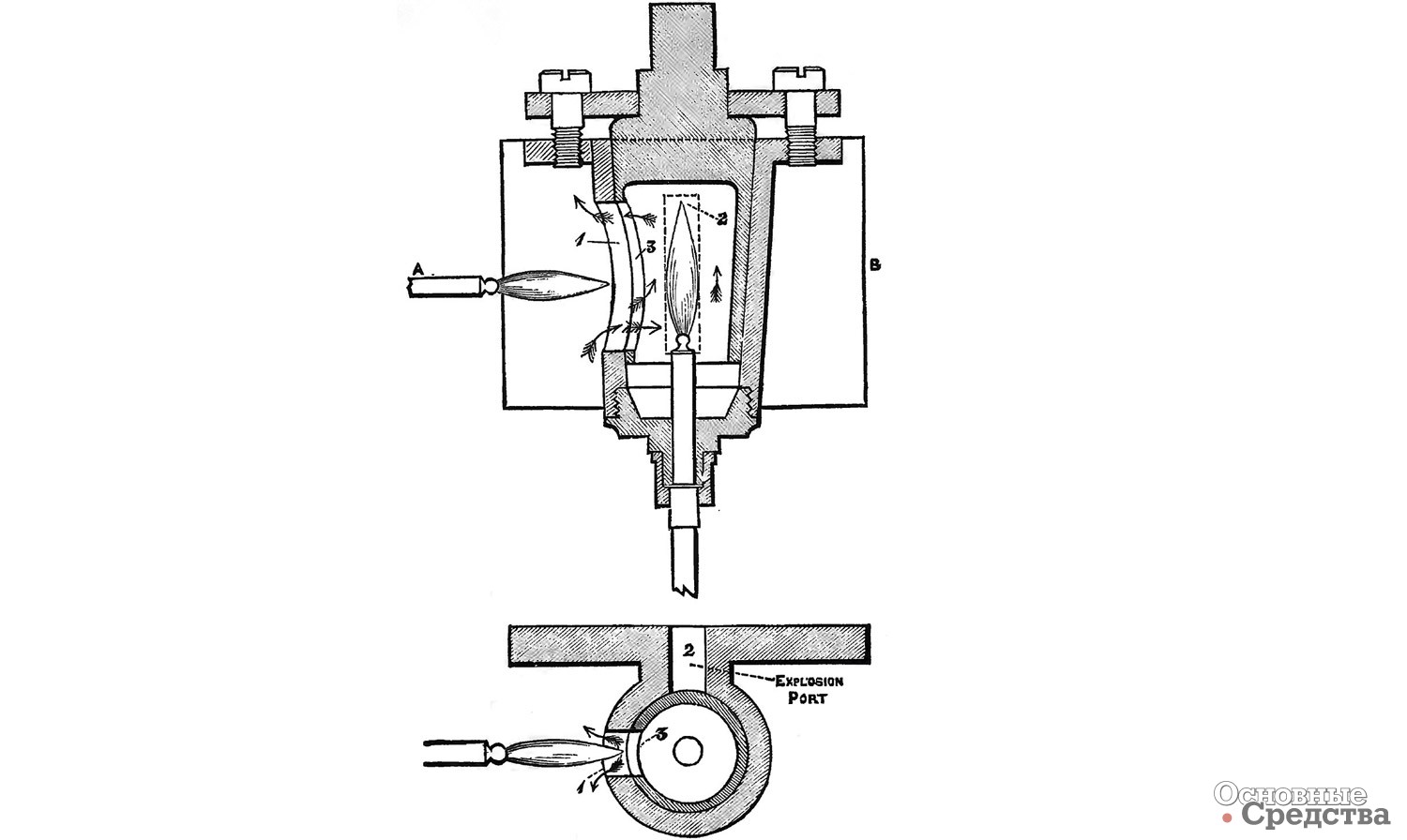

Запальный клапан Барнетта состоял из конического крана с полой пробкой; оболочка содержала два порта (1, 2): один сообщался с атмосферой, другой с цилиндром. Золотник крана имел отверстие (3), расположенное таким образом, что оно могло открываться в один или другой порт.

Внутри клапана горела газовая струя. Другая струя горела напротив атмосферного порта, причем каналы имели достаточную длину и ширину, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, как показано стрелками. Пламя не должно было быть слишком большим, иначе оно заполнит газом все пространство и не позволит воздуху проникнуть внутрь. Воздуха должно быть достаточно, чтобы поддерживать пламя до тех пор, пока оно не попадет в цилиндр. Вспышка в цилиндре, конечно, погасит горелку в клапане, но пламя внешней горелки опять ее зажжет.

В 1866 г. немецкий инженер Эжен Ланген, работая над двигателем Отто, перешел с искрового на пламенное зажигание, чтобы, как сказано в одном письме, «мелкому промышленнику было значительно легче обращаться с машиной».

1 июля 1867 г. Николаус Отто и Э. Ланген получили золотую медаль V Всемирной выставки – L'Exposition universelle de 1867, проходившей в Париже с 1 апреля по 31 октября 1867 г., за свой газовый двигатель. Двигатель получил главный приз после нескольких испытаний. «И не могли его не получить, поскольку их машина – одно из редких, совершенно оригинальных изобретений, представленных на выставке. Экспериментально, исходя из испытаний, результаты были блестящими, так как машина едва потребляет при одинаковой силе только треть газа, сгоревшего в двигателях Ленуара и Гюгона», – рассказал известный писатель Шарль Огюстен де Сент-Бев в своей книге «История труда на Всемирной выставке 1867». Он также отмечал сильный шум, производимый двигателем [3].

Атмосферный двигатель, производство которого началось в 1864 г., был одностороннего действия со свободным поршнем, развивал мощность 0,5 л.с. при 80 об/мин, имел диаметр цилиндра 100 мм, ход поршня 700 мм, его КПД достигал 12%. В двигателе Отто-Лангена взрывная энергия горения подбрасывала поршень с закрепленной зубчатой рейкой вверх, которая при обратном ходе под действием силы тяжести через храповик вращала вал.

Двигатель Отто-Лангена потреблял 1367 л светильного газа в час на 1 л.с. и требовал очень мало охлаждающей воды, температура которой поднималась чуть выше, чем внешнего атмосферного воздуха. Габариты, толчки и вес двигателя не только затрудняли его эксплуатацию, но и привели к тому, что двигатели мощностью свыше 3 л.с. не применялись. Тем не менее это был первый коммерчески успешный двигатель внутреннего сгорания, который вскоре начнет использовать пары бензина, однако конструкции по науглероживанию воздуха были дорогими и сложными. Первой машиной, работающей на бензине, считается появившийся в Вене в 1873 г. двигатель Хока (Hock), но он был не экономичен и поэтому не имел успеха.

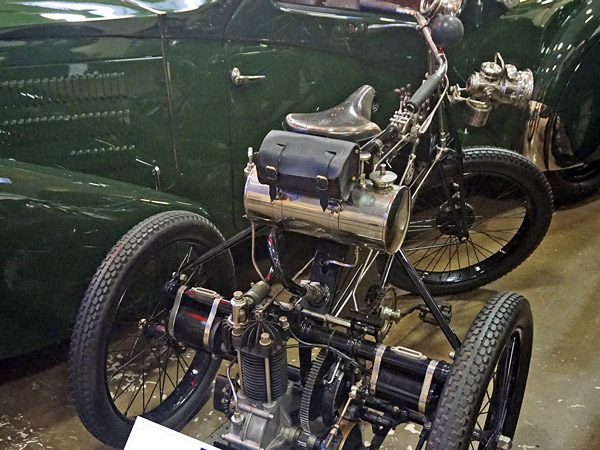

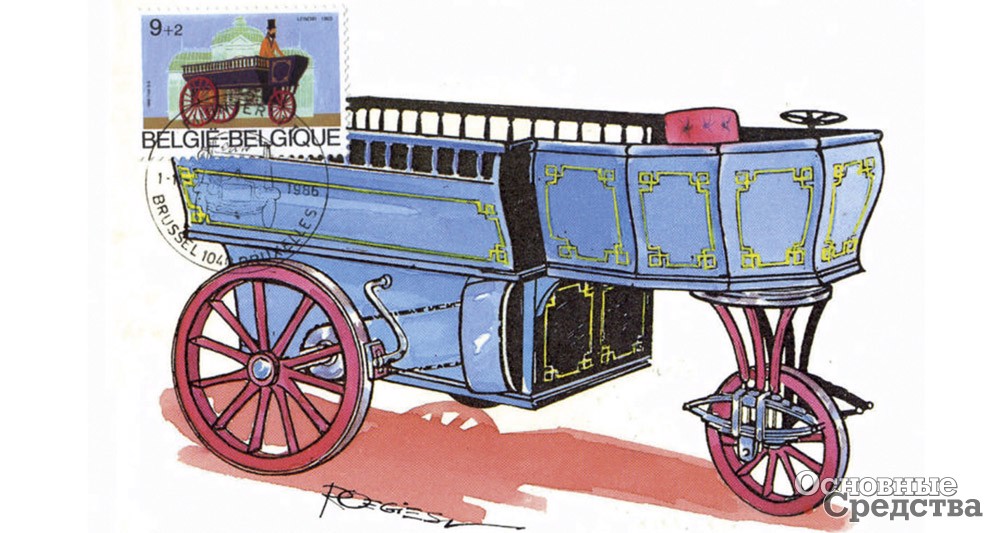

В мае 1862 г. Ленуар построил экипаж, снабженный мотором, развивавшим 1,5 л.с. при 100 об/мин, и совершил на нем несколько поездок в окрестностях Парижа. Ленуар вспоминал: «Я сделал в 1862 г. автомобиль, на котором мы в сентябре поехали в Жуанвиль-ле-Пон. Поездка заняла полтора часа и столько же, чтобы вернуться» [4]. Относительно большой вес мотора и низкая скорость заставили прекратить работы [5].

Что это могли быть за поездки, можно представить исходя из расхода двигателем Ленуара газа и воды: профессор Национальной консерватории искусств и ремесел Анри Эдуарт Треска (Hehri Edouart Tresca) экспериментально установил, что расход газа в час на лошадиную силу составляет в среднем 2795 л, а по экспериментам Le Bleu – 2984 л. Также двигатель Ленуара мощностью 1,02 л.с. за час нагревал 800 л охлаждающей воды от начальной температуры 18° до температуры 40 °С [6].

Двигатель, изобретенный Ленуаром и построенный талантливым инженером Гюставом Лефевром, также демонстрировался на Парижской выставке. Упоминаются двигатели мощностью от 0,5 л.с. массой 300 кг до мощности 2 л.с. массой 1200 кг.

Если для автомобилей двигатель Ленуара был практически непригоден, то как стационарный мотор он вполне смог конкурировать с паровым, так как его стоимость была ниже парового двигателя аналогичной мощности. Для двигателя Ленуара требовалось подключение к газовой трубе и воде. В журнале «Практическая механика» за август 1865 г. вышла статья, описывающая прогресс, достигнутый двигателем Ленуара с момента своего появления, из которой следует, что в Париже и всей Франции тогда работало от 300 до 400 двигателей мощностью от 0,5 до 3 л.с. Удобство, простота установки и использования делала их наиболее ценным вспомогательным оборудованием для небольших мастерских. Двигатели мощностью от 4 до 8 л.с. по-прежнему могли с достаточной экономичностью применяться для различных работ при разных условиях и даже могли конкурировать с паровыми двигателями большей мощности [7].

Патент № 335 на двигатель Ленуара в Англии был получен Дж. Х. Джонсоном. Компания Reading Iron Works Company, Ltd в английском г. Рединг взяла на себя производство двигателя для своей страны. Она изготовила и поставила сто двигателей. Примечательно, что, по крайней мере, один из них проработал 20 лет, перекачивая воду, и после этого находился в хорошем состоянии. Работа, выполняемая двигателями, была разнообразна по своему характеру: печать, перекачивание воды, привод токарных станков, резка соломы, распиловка камня, полировка мрамора – в общем, везде, где хватало мощности до трех лошадиных сил.

Источники и литература

- Lefebvre G. Moteur Lenoir. Notice et Instruction pratique sur le moteur á air dilaté par la combustion du gaz d’éclairage. Librairie de E. Dentu. Paris. 1864. P. 11.

- Albrecht Von Ihering. Die Gasmaschinen Berechnung Untersuchund und Ausführung. Leipzig Verlag von Wilhelm Engelmann. 1901. P. 112.

- Charles Boissay. V. Galerie des machines, L'Allemagne. L’Exposition Universalle de 1867 Illustree. Publication Internationale Autorisѐe par la Commission Impѐriale. Voll. 2. Summaire de la 58-e Livraison, Du 21 Novembre 1867. P. 439.

- Souvestre Pierre. Histoire de l'automobile. H. Dunod et E. Pinat Éditeurs. Paris. 1907. P. 104.

- Рейдель А. Бензомобиль, его конструкция, теория, расчёт и проектирование// Автомобиль. № 20. 1907. С. 3.

- Delabar G. Ueber die Gasmaschinen. Besonderer Abdruck aus Dingler's polylechn. Journal, Bd. CLXXXVII S. 1 u. 13; erstes Januarheft 1868. P. 11–12.

- Witz A. Traité théorique et pratique des moteurs à gaz. E. Bernard & Co., Imprimeurs-Éditeurs. 1886. P. V.