Чудаков vs Поттера

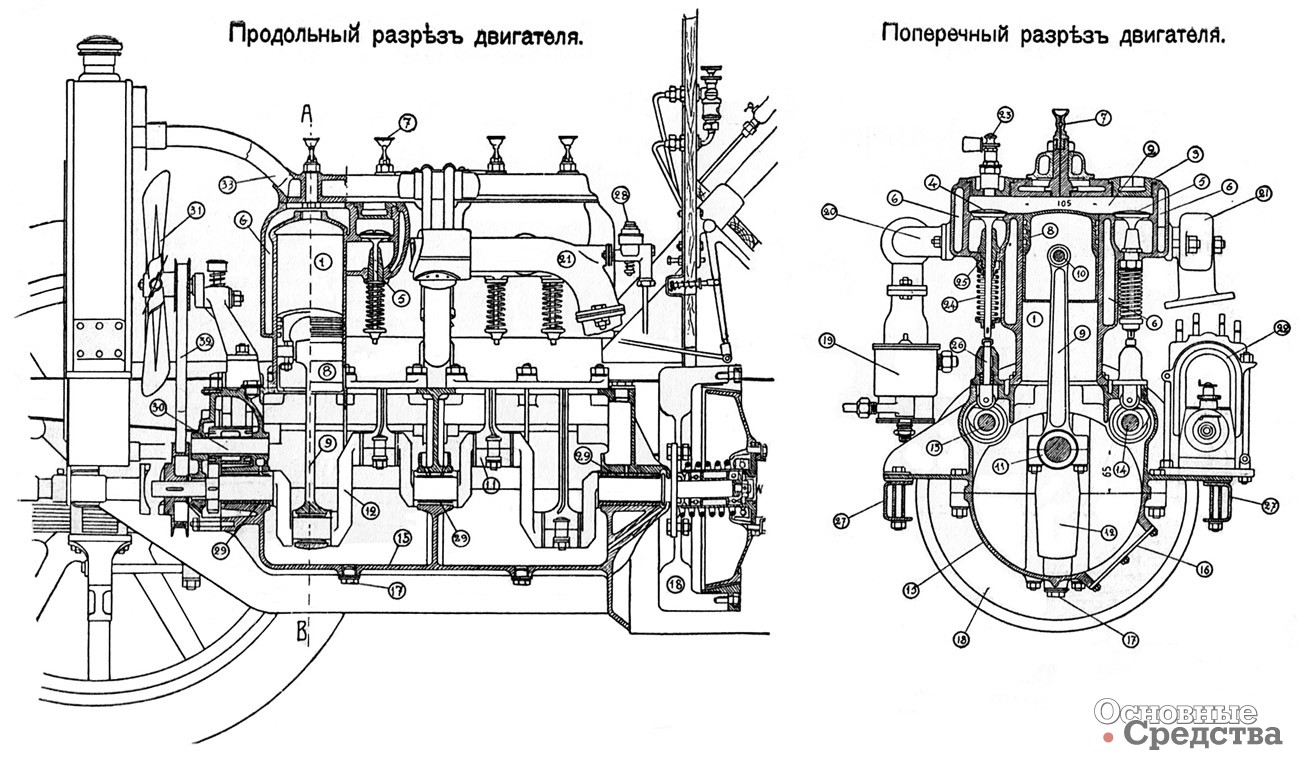

Как Е.А. Чудаков исследовал фазы газораспределения двигателя С 24-40

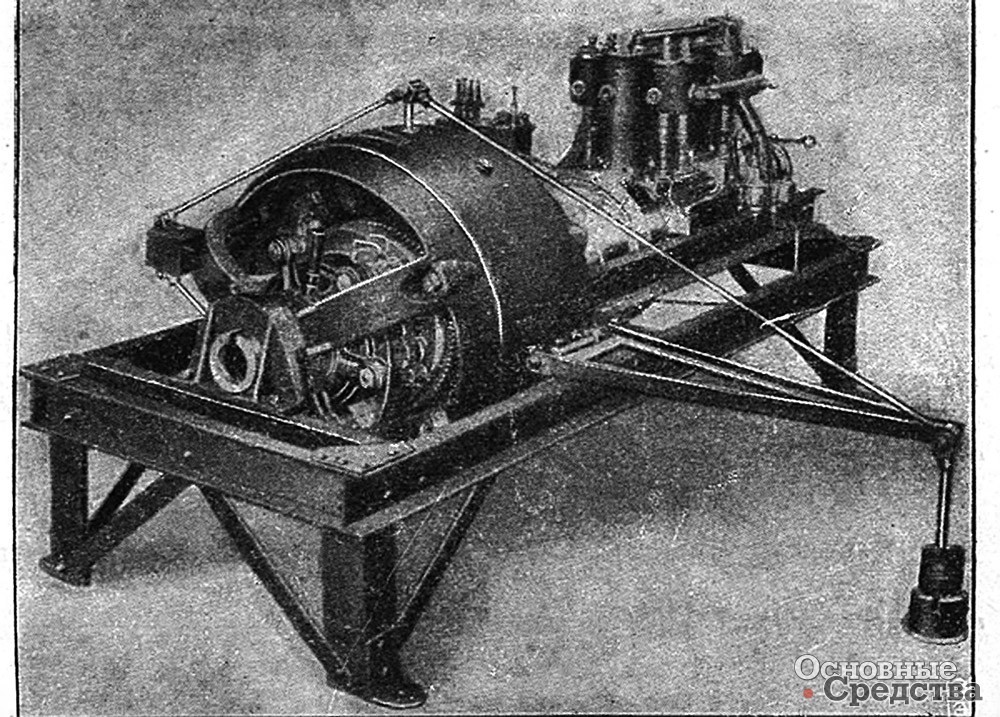

Так инженер-механик Евгений Алексеевич Чудаков (будущий основоположник отечественной автомобильной науки, единственный академик-автомобилист АН СССР, один из основателей НАМИ) оказался на 1-м Бронетанково-автомобильном заводе (1-БТАЗ) и занялся исследованием мощностных характеристик двигателя. В его распоряжении оказался полученный когда-то из Франции динамометрический тормоз – «мулинетка» (от фр. moulin – мельница). Воздушный тормоз-вертушку предложил полковник Шарль Ренар (Charles Renard, исследователь и разработчик воздушных винтов), и он благодаря своей простоте быстро получил распространение.

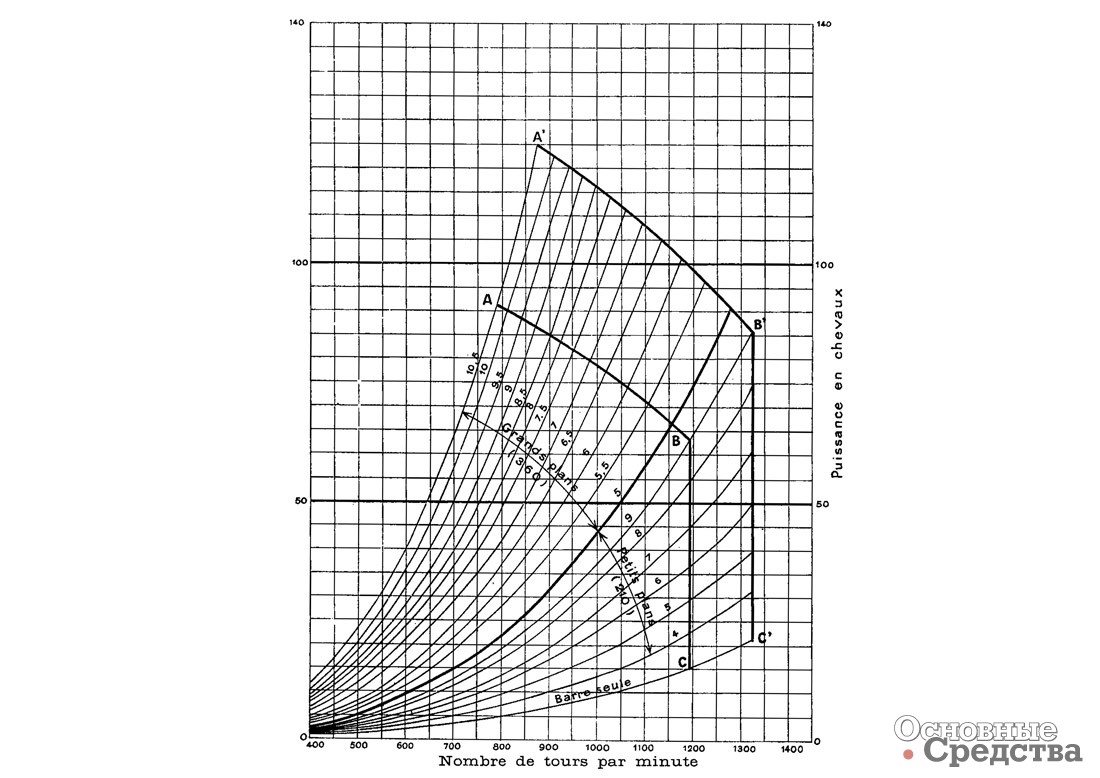

Этот прибор позволял измерять мощность двигателя по сопротивлению воздуха [1]. Он состоял из ясеневого или металлического бруска, закрепленного на валу двигателя. К бруску прикреплялись пластины (лопасти) из алюминия. Лопасти можно было не только заменять, но и переставлять по бруску [2]. Мулинетка, вращаясь на валу двигателя, потребляла механическую мощность и расходовала ее на преодоление сил сопротивления воздуха. «Мельница Ренара» имела брусок размером 1075х44х88 мм с 13 делениями от 360 до 945 мм, использовались планки двух размеров: 160х160 мм и 270х270 мм [3]. Значение мощности определялось по графикам или таблицам, которые прилагались к прибору (см. Приложение № 2). В этих графиках или таблицах указывалась взаимосвязь между частотой вращения лопастей мулинетки и потребляемой мощностью.

В Москве первое стендовое испытание автомобильного двигателя состоялось десятью годами раньше, еще 15 декабря 1912 г., в мастерской московского отделения «Общества моторов Даймлера». Эта немецкая фирма недавно получила статус «Поставщика его Императорского Величества» и открыла прекрасно оборудованную мастерскую. На электрическом тормозном стенде испытали двигатель размерностью 150х140 мм, снятый с автомобиля «Мерседес» Рябушинского*. «Двигатель при нагрузке в 42 кг дал 55 сил при 920 об/мин. Затем, по перемене жиклёра и небольшом изменении в карбюраторе, двигатель при нагрузке в 42 кг свободно достиг 74,2 сил при 1260 об/мин. Временами цифра мощности округлялась, и мотор давал 75 сил, и даже немного больше. Нельзя не подивиться исключительным качествам этого мотора, как в смысле качества материала, так и в смысле долговечности в работе. Двигатель после нескольких лет серьезной работы показал себя на испытании как новенький», – писал журнал «Автомобиль» [4].

Регулировка карбюратора обычно требовалась из-за различной плотности используемого бензина: в более плотном бензине плавучесть поплавка увеличивалась, это приводило к уменьшению уровня в поплавковой камере. Тяжелый российский бензин имел удельный вес 0,71–0,74, тогда как для заграничных карбюраторов принималась плотность бензина 0,60–0,68. Правда затем карбюраторы стали регулировать на плотность 0,70 [5].

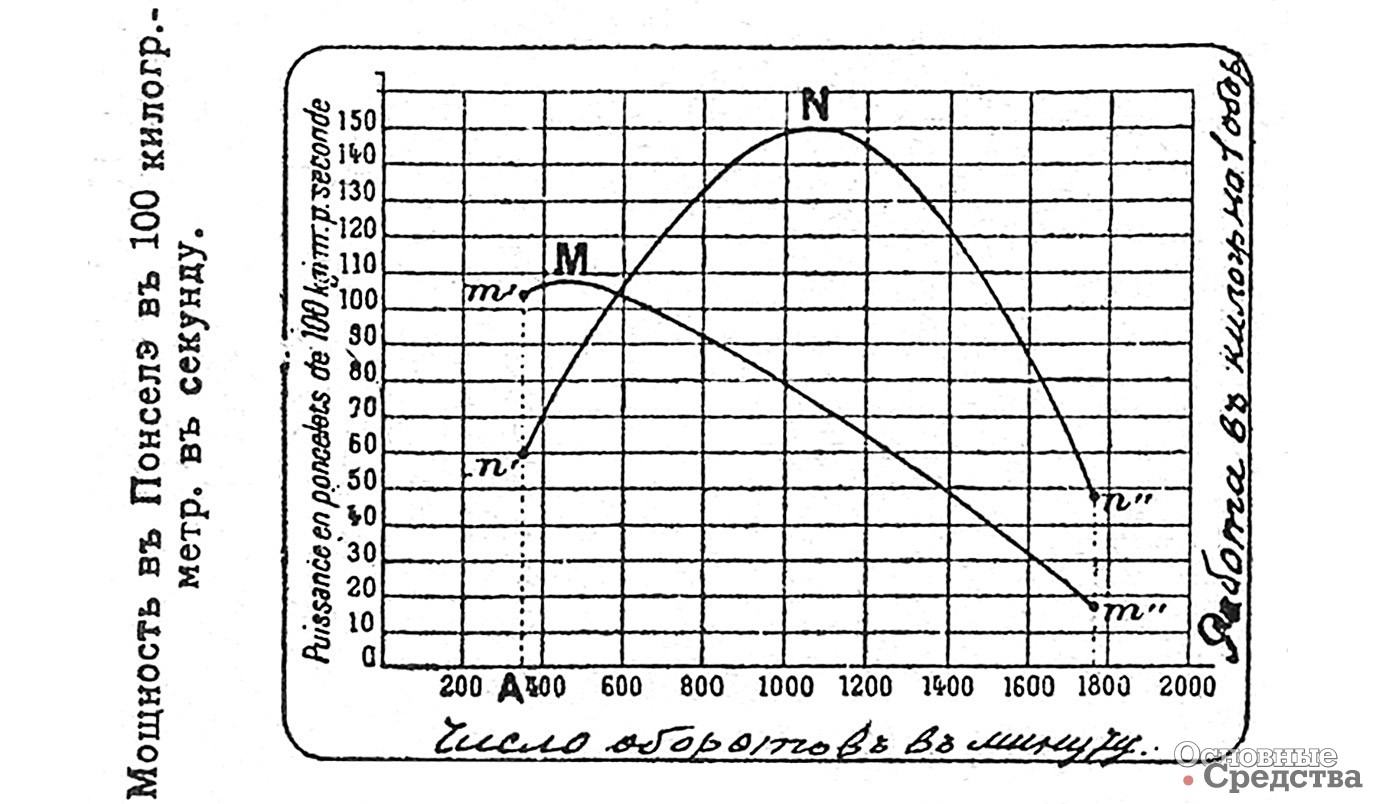

Е.А. Чудаков также менял жиклёр карбюратора, но не с целью увеличить мощность. На основе своих испытаний он построил два графика: верхняя кривая показывала график мощности непосредственно по данным вертушки (мулинетки), а нижняя давала корректированную мощность двигателя после поправки на температуру окружающего воздуха и атмосферное давление (т.е. на фактическую плотность воздуха) [6].

Максимальная мощность двигателя С 24-40, составляющая 48 л.с., соответствовала примерно 1820 об/мин. Точно установить этот параметр Е.А. Чудакову не удалось, так как это не позволял сделать стенд. В своей последней части кривая характеристики строилась по значениям, выходящим за пределы диапазона точных показаний для этой вертушки. Поэтому данная характеристика получилась менее точной, нежели в пределах до 1700 об/мин.

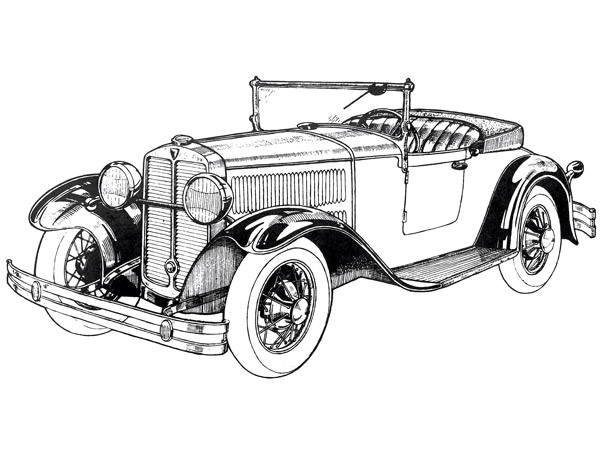

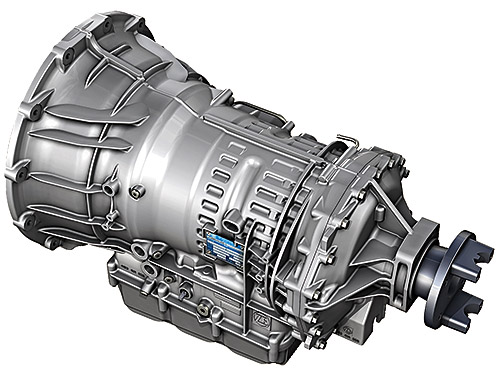

По расчетам Е.А. Чудакова, при имеющемся передаточном отношении редуктора главной передачи i = 3, Русско-Балтийский С 24-40 развивал скорость 68 км/ч при 1330 об/мин. При этом мощность двигателя составляла 37,5 л. с. Имеющееся передаточное отношение, по его мнению, было рационально для автомобиля массой 1300–1400 кг с небольшим аэродинамическим сопротивлением. Автомобиль 1-БТАЗ должен был достигнуть расчетной максимальной скорости при редукторе с передаточным отношением i = 3,75–3,8.

Двигатель С 24-40 имел угол запаздывания закрытия впускного клапана равным 54°, что являлось, по мнению Е. А. Чудакова, для нормального (негоночного) двигателя слишком большим, так как двигатель обычного автомобиля должен иметь возможно полную характеристику на сравнительно невысоких оборотах. Он считал, что фазы газораспределения двигателя «Русско-Балтийский» С 24-40 являются характерными для очень быстроходного двигателя. При всех прочих равных условиях, чем больше значение этого угла, тем более высоким оборотам соответствует максимум мощности [7]. «Угол запаздывания закрытия впускного клапана, который, главным образом, и определяет зависимость объемного коэффициента наполнения двигателя от оборотов, здесь взят особенно большим; такая величина этого угла редко встречается даже в современных быстроходных автомобильных двигателях и характерна лишь для авиационных двигателей, для которых высокие обороты являются нормальным режимом», – писал он.

Е.А. Чудаков предлагал уменьшить этот угол фаз газораспределения двигателя С 24–40, так как в действительности обороты двигателя не переходили того предела, после которого будет использовано преимущество широких фаз газораспределения. Он не приводит примеры фаз очень быстроходных двигателей, но можно отметить, что появившийся в 1917 г. и получивший широкое распространение авиационный двигатель Liberty L-12, работающий на 2000 об/мин, имел угол запаздывания закрытия впускного клапана 45° [8].

В рамках работ, проводимых НАМИ, инженер-механик Н.А. Лавров теоретически разобрал вопрос и влияние передаточного числа в дифференциале автомобиля на динамику в зависимости от массы автомобиля, рассмотрев три варианта: 2900 кг – бронированный, 2200 кг – нормальный тип с полной нагрузкой из 6 пассажиров, 1500 кг – трехместное шасси полугоночного типа. По его расчетам, автомобиль не мог развить скорость свыше 68 км/ч. Н.А. Лавров также считал, что столь большое передаточное число дифференциала io = 3,0 в современных легковых автомобилях нормального назначения никогда не употребляется [9].

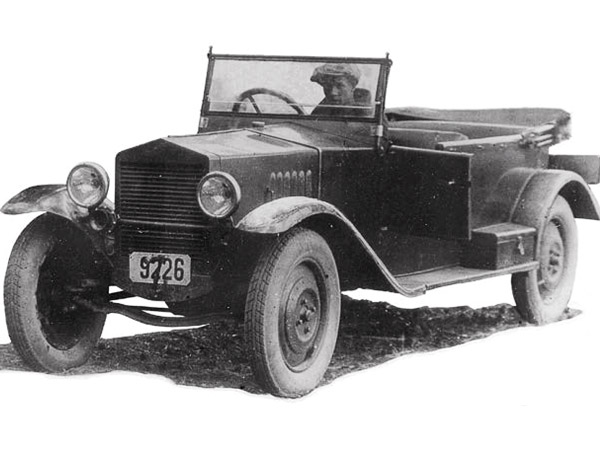

Максимальную скорость 67,669 км/ч показал изготовленный 1-БТАЗ автомобиль с двигателем № 3, участвующий во Всероссийском автомобильном пробеге 1923 г. под № 9. Восстановленный автомобиль РБВЗ развил скорость только 61,016 км/ч, но и его средняя скорость за пробег составила только 29,1 км/ч против 42 км/ч у автомобиля 1-БТАЗ [10]. Последний имел передаточное отношение io = 4,0, и обороты его двигателя приближались к 1800 об/мин.

Максимальная скорость третьего автомобиля типа «Русско-Балтийский», выставленного «Промбронь» и имеющего передаточное отношение io = 3,0, не указывается. Он имел среднюю скорость 36 км/ч, ниже чем автомобиль с io = 4,0, что само собой разумеется.

Однако принадлежащий А.П. Нагелю автомобиль «Русско-Балтийский» с шасси № 14, мощностью 24/30 л.с. во время европейского турне в Неаполь развивал скорость порядка 80 верст в час. При скоростных заездах, без загрузки, автомобиль развивал скорость около 90 км/ч. Таким образом, двигатель работал при полной нагрузке с частотой примерно 1600 об/мин и развивал 1800 об/мин на максимально возможной скорости.

Кроме того, директор правления Акционерного общества Мальцовских заводов А. Мамонтов писал в редакцию журнала «Автомобиль» в 1910 г.: «В интересах развития русского автомобильного производства считаю своим долгом сообщить Вам о поездке на автомобиле производства Русско-Балтийского вагонного завода, совершенного мной в конце августа из Риги по шоссе 200 верст до местечка Скаудвиле Ковенской губ. [Ковно – ныне Каунас] и обратно. Я в полном восторге от автомобиля. Туда я ехал 5 часов, а назад 4 ч. 20 мин. Принимая во внимание силу машины (24 с.) и необходимость часто замедлять ход через местечки и при встрече подвод и экипажей, указанную скорость следует признать очень хорошей» [11].

Всё это демонстрирует хорошую «гибкость» двигателя, которая несколько лет назад казалась недостижимой. В 1909 г. П.А. Орловский опубликовал статью французского инженера Е. Жирардо, озаглавленную: «Приспосабливаемость мотора внутреннего горения» [12]. В ней сообщалось: «Приспособляемым или гибким мотором можно назвать такой, который будет действовать почти одинаково хорошо как при 200 оборотах, так и при 1200, т.е. если при таком большом различии скорости вращения не будет получаться большой разницы в силе. К сожалению, автомобильные моторы вообще очень далеки от выполнения такого условия, и именно вследствие такого недостатка этих моторов понадобилось применять перемену передач». Е. Жирардо приводил графики, полученные в 1903 г. г. Арну при экспериментах с 18-сильным мотором.

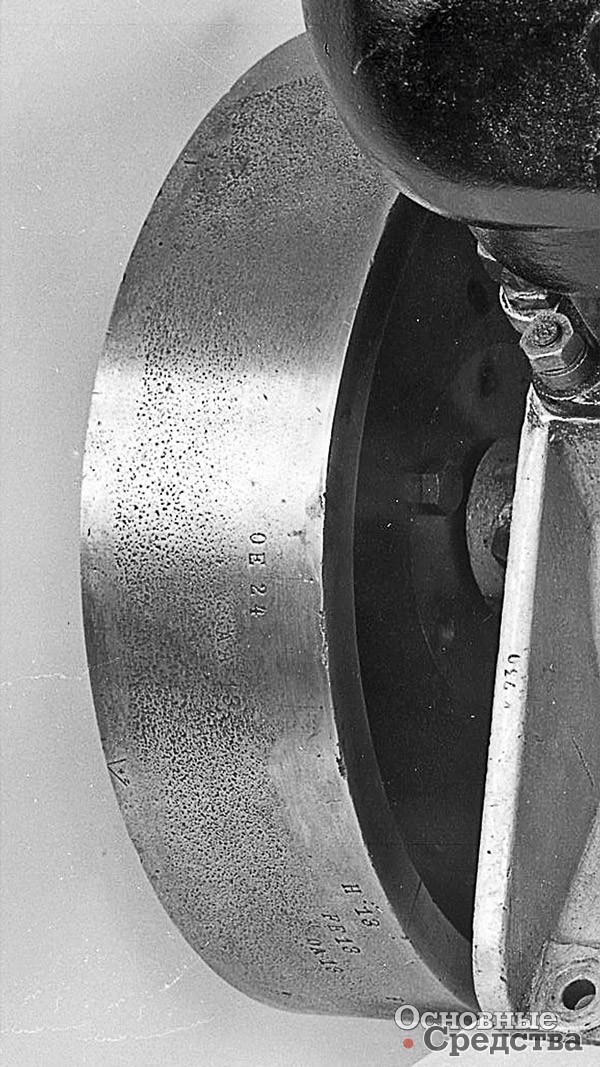

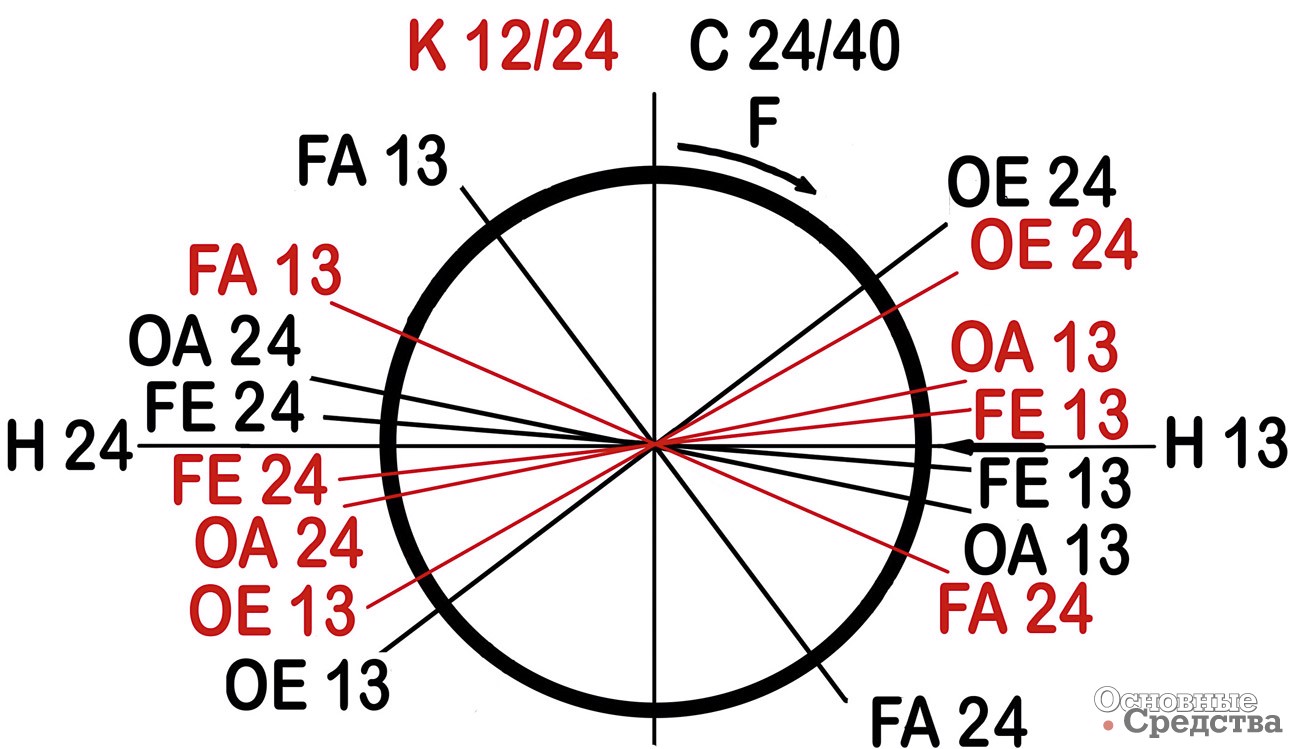

Автомобиль «Русско-Балтийский» тип С 24/40 с модернизированным двигателем показал на стенде мощность в 40 л.с. уже при 1400 об/мин. По расчетам Е.А. Чудакова выходило: для полного использования мощности двигателя скорость автомобиля должна достигнуть 94 версты в час. Для того чтобы заметить большое запоздание закрытия впускного клапана, Чудакову не надо было даже видеть распределительный вал (кулачки распределительных валов с узкими фазами острые, а с широкими фазами широкие), так как метки фаз газораспределения выбивались на маховике. Они группировались фактически с двух сторон, так как метки мертвых точек выбивались по бокам маховика, а не сверху и снизу. На маховике наносилось 12 меток:

ОЕ 24 – открытие выпускного клапана 2 и 4 цилиндров;

H 13 – верхняя мертвая точка 1 и 3 цилиндров;

FE 13 – закрытие выпускного клапана 1 и 3 цилиндров;

ОА 13 – открытие впускного клапана 1 и 3 цилиндров;

FА 24 – закрытие впускного клапана 2 и 4 цилиндров;

ОЕ 13 – открытие выпускного клапана 1 и 3 цилиндров;

Н 24 – верхняя мертвая точка 2 и 4 цилиндров;

FE 24 – закрытие выпускного клапана 2 и 4 цилиндров;

ОА 24 – открытие впускного клапана 2 и 4 цилиндров;

FА 13 – закрытие впускного клапана 1 и 3 цилиндров;

АА 13 – установка зажигания 1 и 3 цилиндров;

АА 24 – установка зажигания 2 и 4 цилиндров.

Для того чтобы поднять мощность двигателя, было достаточно увеличить угол запаздывания. Журнал «Автомобиль» в № 18, вышедшем во второй половине сентября 1910 г., в статье без указания автора излагал результаты исследования по получению оптимальных фаз газораспределения:

«Впускной клапан автомобильного двигателя открывается после некоторого перехода поршнем верхней мертвой точки и закрывается после перехода нижней мертвой точки. Мотивом к более позднему закрытию впускного клапана является следующие соображения: когда поршень движется в цилиндре сверху вниз, он увлекает за собой частички газа и благодаря сильной депрессии (разрежению) это движение (газа в цилиндр) довольно быстрое, но тем не менее, вследствие быстрого движения поршня, пустота, образуемая им, не сразу заполняется газом; с другой стороны, ввиду того, что перемещение поршня очень незначительное во время движения возле мертвых точек, то этим двум обстоятельствам является целесообразным закрыть впускной клапан несколько позднее, для того, чтобы дать газу время наполнить цилиндр. Так, для двигателя с диаметром цилиндра 120 мм и ходом поршня 140 мм наиболее рациональным оказалось закрывать впускной клапан с запаздыванием в 60° (т.е. когда поршень уже поднялся на 30 мм после прохождения нижней мертвой точки). При такой регулировке мощность получилась в 38 сил при 1500 об/мин. При закрытии впускного клапана при положении поршня в нижней мертвой точке тот же двигатель развивал всего 24 силы. Двигатель размерностью 112х140 мм на тормозном стенде при 1300 об/мин вместо 24 дал 35 сил, а при 1500 об/мин вместо 27–41 силу» [13].

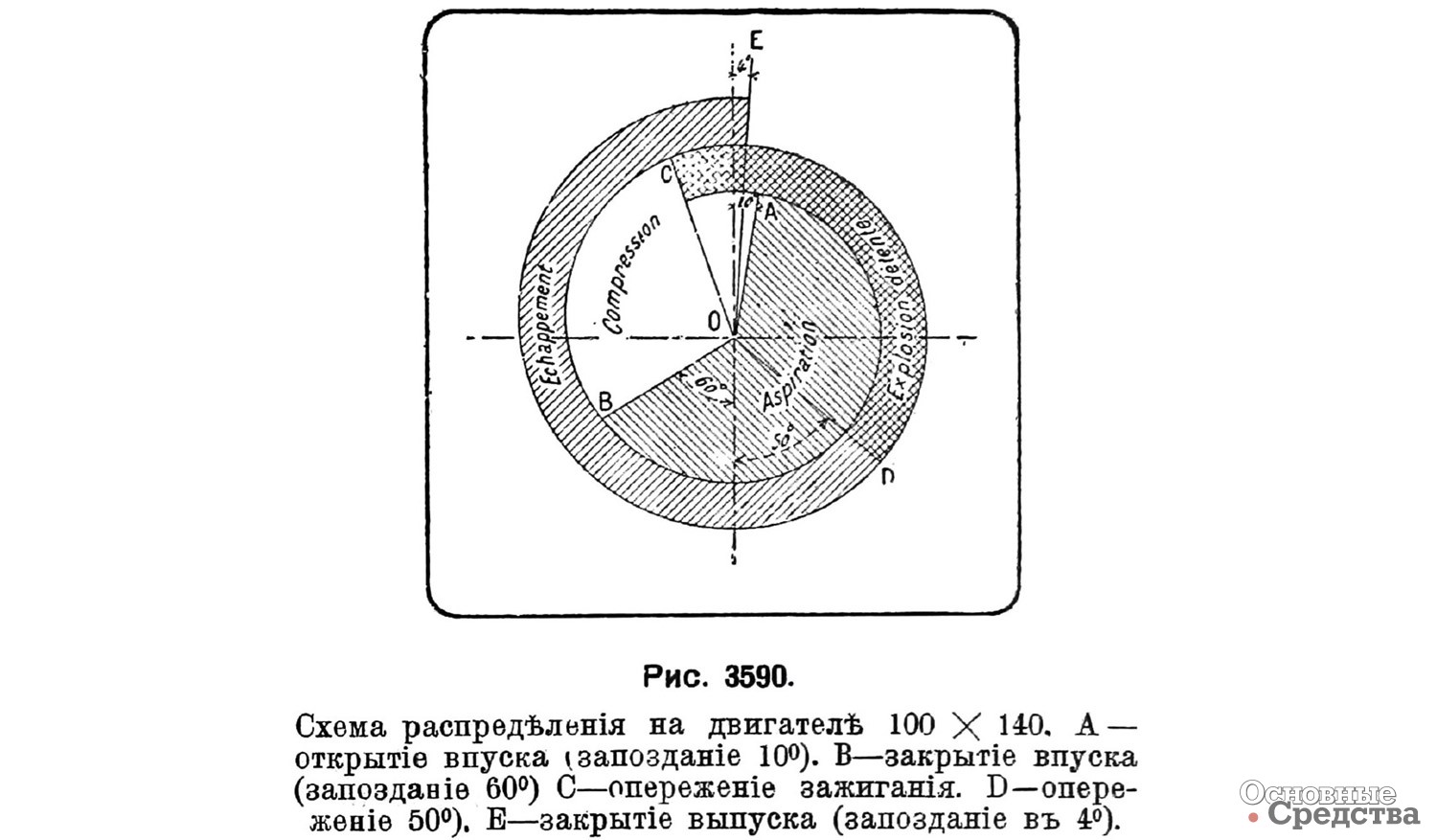

Представленная в статье диаграмма оптимальных углов фаз газораспределения была подписана по-французски: Echappement – выпуск, Compression – сжатие, Aspiration – впуск, Expiraton delente – рабочий ход. Ранее в журнале была опубликована таблица, из которой следует, что двигатели того периода имели различные углы запаздывания, от 0 до 58°, правда последнее значение имел только двигатель «Пежо» (см. Приложение 1).

Двигатель «Русско-Балтийского» имел отношение длины шатуна к радиусу мотыля (кривошипа) – 4,38, и следующие фазы газораспределения против предложенных оптимальных:

| С 24/40 | Предложенные | |

| ОА открытие впускного клапана | 12° до ВМТ | 10° после ВМТ |

| FА закрытие впускного клапана | 54° после НМТ | 60° после НМТ |

| ОЕ открытие выпускного клапана | 37° до НМТ | 50° до НМТ |

| FE закрытие выпускного клапана | 5° после ВМТ | 4° после ВМТ |

| Перекрытие клапанов | 17° | 6° (без перекрытия) |

Обычно впускной клапан открывался (ОА) при 10° после ВМТ и закрывался (FА) при 20–30° после НМТ; выпускной клапан открывался (ОЕ) 30–45° до НМТ и закрывался через несколько градусов после ВМТ (FЕ) [14]. Можно отметить, что обычный двигатель тогда не имел перекрытия фаз клапанов, но перекрытие фаз клапанов двигателя С 24/40 уже не вызывало никакого интереса Е.А. Чудакова. Он в спешном порядке, в связи с эвакуацией оборудования (завод закрыли в апреле 1923 г.), испытал двигатель с распредвалами с углами закрытия впускного клапана b = 38° и 22° [15]. Испытания, по словам Е.А. Чудакова, показали, «что уменьшение угла запаздывания закрытия впускного клапана в пределах от 54 до 22° увеличивает мощность двигателя только на сравнительно малых оборотах – примерно от 500 об/мин. При высоких оборотах двигателя, наоборот, как того и следовало ожидать, выгоднее иметь большие значения этого угла» [7, С. 15]. Ж. Поттера оказался прав.

В Политехническом музее находится автомобиль «Русско-Балтийский» тип К 12 Н. Р. Его двигатель показал мощность в 20 л.с. при 1200 об/мин на стенде в НАМИ, где в 1967 г. проводилась реставрация этого автомобиля. Измерением положения нанесенных обозначений установлено, что двигатель имеет следующие фазы газораспределения:

| ОА открытие впускного клапана | 10° после ВМТ; |

| FА закрытие впускного клапана | 25° после НМТ; |

| ОЕ открытие выпускного клапана | 30° до НМТ; |

| FE закрытие выпускного клапана | 7° после ВМТ. |

Как видно, фазы газораспределения двигателя соответствуют обычным, указанным выше. При их изменении, с увеличением угла запаздывания, как это было сделано на двигателе С 24/40, мощность двигателя, несомненно, возросла. Таким путем Ж. Поттера, сконструировавший полностью автомобиль тип К 12 НР, смог так же увеличить мощность двигателя до 24 л.с. – мощности модели К 12/24 НР.

Спортивный дебют К 12/24, судя по результатам, состоялся 24 июля 1911 г. в чудном местечке Роденпойс, расположенном в сосновом лесу, что в 20 верстах от Риги. Здесь уже был поставлен автомобилем Бенц всероссийский рекорд на версту с хода (25 с). Скоростной заезд состоялся в рамках автомобильного пробега Москва–Рига, организованного Московским автомобильным обществом (МАО). Журнал «Автомобилист» сообщал:

«Организована была гонка вполне хорошо. Единственно, что можно поставить в упрек хозяевам-рижанам – это устройство ими слишком короткого разбега (в одну версту). Для новейших машин, дающих громадное число оборотов мотора, такой разбег положительно недостаточен, и участвующие в гонке Мерседес А.А. Новикова, Бенц Ланге, Фиат А.Н. Раппопорта и несколько других новейших машин, развили полную скорость лишь у самого финиша» [16]. Маленький Русско-Балтийский показал время 494/5сек, что соответствовало скорости 73,17 верст в час [17]. Для достижения такой скорости двигатель автомобиля при передаточном отношении io = 3,0 должен был работать на частоте почти 1500 об/мин. Показав 10-й результат по скорости, автомобиль занял 2-е место по очкам. Дело в том, что мощность двигателя рассчитывалась по формуле, предложенной Автомобильным клубом Германии и принятой в России для исчисления налогов:

N = 0,3 x i x D2x S, где: N – мощность в лошадиных силах, i – число цилиндров, D – диаметр цилиндров в сантиметрах, S – ход поршня в метрах.

На основе этой формулы составлялась таблица с округленными значениями мощности. Таким образом, 4-цилиндровый двигатель размерностью 80х110 мм имел мощность то 9, то 8 сил. В упомянутой гонке мощность Русско-Балтийского 12 НР оценивалась в 9 сил, что соответствовало таблице, принятой к руководству при осмотре автомобилей технической комиссией московского градоначальства. Уже тогда было известно, что эта формула занижает максимальную мощность приблизительно в два раза [18].

Скорость автомобиля определялась по формуле: V = 263PS + 7, где PS – это и есть налоговая мощность по немецкой формуле. Для Русско-Балтийского 12 НР расчетная скорость составляла 61,08 верст в час, поэтому автомобиль получил +51 очко, уступив лишь одно очко Мерседесу Новикова. Русско-Балтийский 24 НР показал время 392/5 с, что соответствовало скорости 90,37 верст в час, но дали +13 очков – 7-й результат.

За успех «маленькой» девятисильной машины Русско-Балтийского завода, построенной целиком, за исключением коленчатого вала, из русских частей [19] Ж. Поттера получил почетный приз МАО. Он также получил жетон от МАО – за результат автомобиля С 24/30.

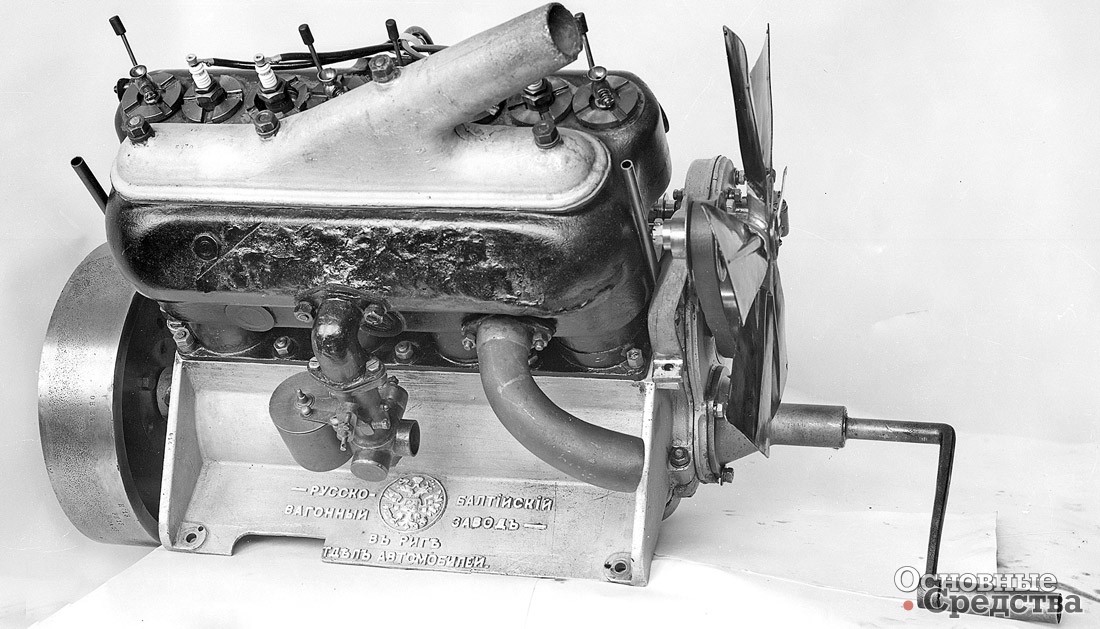

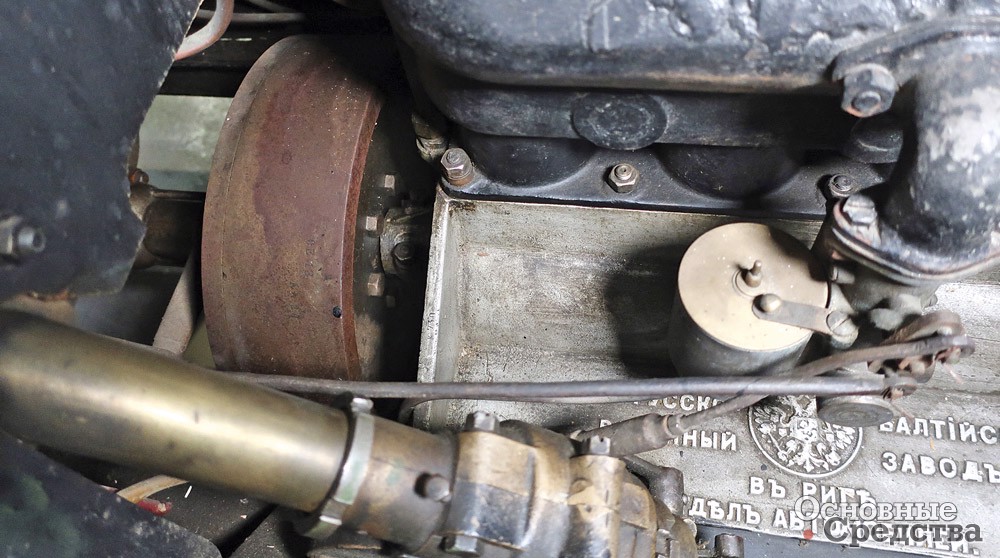

Если автомобиль Русско-Балтийского вагонного завода тип С 24/30 имел лишь несколько улучшений, введенных заводом, то тип в 12 НР – уже продукт собственной разработки завода. Здесь использовался собственный карбюратор с легкодоступным жиклёром, магнето с легко регулируемым приспособлением. Цилиндры этого мотора отлиты en bloce – моноблоком. Тормоза устанавливались не на дифференциале, а на ступицах задних колес [20], сообщал РБВЗ.

Двигатель в 12 НР конструкции Ж. Поттера отличался охлаждением водой выпускной трубы по всей длине отливки цилиндров. Ж. Поттера считал, что такое решение в значительной мере уменьшит противодавление, сделает ненужным сложную систему глушителя, уменьшающего сила двигателя [21].

Приложение 1

Таблица газораспределения наиболее известных французских двигателей [21]

| Фирма | Число сил | Оборотов в мин. | Отношение длины шатуна к радиусу мотыля | Выпуск | Впуск | ||

| Опережение открытия | Опережение закрытия | Опережение впуска | Запаздывание отсечки | ||||

| Шаррон | 20–30 | 1100 | 4,55 | 44 | 0 | 1 | 0 |

| Грегуар | 10–14 | 1200 | 4,18 | 53 | 0 | 5 | 0 |

| Мотоблок | 24 | 1200 | 4,75 | 45 | 5 | 10 | 10 |

| Панар | – | 1200 | 4,5 | 45 | 0 | 0 | 40 |

| Гочкис | 60 | 1300 | 4,27 | 44 | 10 | 17 | 33 |

| Мютель | 40 | 1300 | 4,4 | 62 | 28 | 26 | 21 |

| Берлие | 22 | 1300 | 4,5 | 48 | 9 | 17 | 38 |

| Пежо | 18–24 | 1300 | 4,76 | 58 | 0 | 10 | 18 |

| Бразье | – | 1400 | 4,5 | 45 | 0 | 7 | 25 |

| Пежо | – | 1400 | 4,78 | 51½ | 20 | 15 | 58 |

| Астер | 9 | 1400 | 4,3 | 40 | 0 | 0 | 40 |

| Роше-Шнейдер | 24 | 1400 | 4,75 | 40 | 0 | 20 | 20 |

| Де Дион | 12 | 1400 | 4,7 | 45 | 0 | 0 | 45 |

| Шенар Валькер | 15 | 1500 | 5,25 | 36 | 0 | 0 | 36 |

| Даррак | 10–12 | 1500 | 4,5 | 48 | 0 | 0 | 30 |

| Ариес | 14–18 | 1500 | 4,91 | 58 | 13 | 18 | 44 |

| Вино | 12–16 | 1500 | 4,54 | 30 | 0 | 15 | 15 |

| Рено (2 цилиндра) | 8 | 1600 | 4,33 | 32 | 10 | 23 | 26 |

| Уник | 20 | 1650 | 4,4 | 53 | 10 | 34 | 40 |

| Сизерь-Ноден | 15 | 1700 | 4,25 | 44 | 0 | 15 | 37 |

Приложение 2

Источники и литература

- Кузнецов Н.Г. Курс автомобилизма. 3-е изд. С.-Пб. 1913. С. 173.

- Л. Борди де Сонье. Подробный курс устройства автомобиля. Том I. Двигатель автомобиля. Перевод и дополнения Ник. Орловского. Изд. Ник. Орловского. С.-Пб. 1916. С. 323.

- Автомобильный справочник. Под общей редакцией проф. Грибова. Изд. «Мотор» Мосавтоклуба ПСТР СССР. 1926. С. 98.

- Тормозное испытание мотора «Мерседес» в Московском отделении общества моторов Даймлер// «Автомобилист» № 24. 1912. С. 35.

- Энгельмейер П.К. Автомобиль, мотоциклет и моторная лодка// Автомобилист № 3. 1908. С. 7–8.

- Чудаков Е.А. К динамическому исследованию автомобиля Р-Б; С- 24-40. Бюллетень Научно-автомоторного института НТО ВСНХ № 2–3, март-июнь 1923. Издатель Научно-Автомоторного института НТО ВСНХ. С. 5–29.

- Чудаков Е.А. Влияние фаз распределения на работу автомобильного двигателя. Испытание двигателя Р-Б; С-24-40/ Труды Научного автомоторного института. Выпуск 5. № 39. Научно-Технический отдел ВСНХ. – М. 1924. C. 5–23.

- Шиуков А.В. Элементы самолета и его двигателя. Москва–Ленинград. Авиаавтоиздат. 1932. С. 134.

- Лавров Н.А. Влияние передаточного числа дифференциала на время разгона автомобиля. Бюллетень Научно-автомоторного института НТО ВСНХ № 4, июль-август 1923. Издатель Научно-Автомоторного института НТО ВСНХ. С. 38–46.

- Отчет Всероссийского испытательного автомобильного и мотоциклетного пробега 1923 года. Составлен и издан комитетом пробега. НКПС ЦУМТ автомобильный отдел. Изд-во «Механический транспорт». 1923. С . 126–127.

- Письмо в редакцию// Автомобиль № 18 от 15 сентября 1910. С. 3184. А.И. Мамонтов приобрел автомобиль С24 7-й серии № 106 с кузовом торпедо [РГИА Ф. 1228. О. 3. Ед. хр. 19. Л. 4].

- Жирардо Е. Приспосабливаемость мотора внутреннего горения (перевод П.А. Орловского// Автомобильное дело. № 619. 1909. С. 1–5.

- Регулировка впускных клапанов// Автомобиль. № 18. 1911. С. 3817.

- George W. Hobbs, Ben G. Elliott. The Gasoline Automobile. Second Edition. McGraw-Hill Book company. New York. 1919. P. 21.

- Хальфан Ю.А. Первые русские автомобили и их эксплуатационные качества. Научно-техническое изд. Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. – М. 1960. С. 38–39.

- Автомобильный пробег// Автомобилист. № 13. 1911. С. 28.

- Таблица скоростей// Ежегодник 1910–1911 Московского автомобильного общества. С. 132–133.

- Как купить и выбрать подержанный, но исправный автомобиль// Автомобиль 20 декабря 1909. С. 2.

- Автомобильный пробег Москва–Рига// Автомобилист. № 13. 1911. С. 27–18.

- 1710–1910 Царскосельская юбилейная выставка 1911 года. Издание Б.Н. Клебанова. С-Пб. 1911. С. 211.

- Автомобили Русско-Балтийского вагонного завода// Автомобильное дело № 631. 1910.

- Лобач-Жуковский Б. Влияние установки клапанов на отдачу двигателя// Автомобиль. № 15. 1911. С. 3742.

- Capitaine C. Martinot-Lagarde. Le moteur à explosion. Berger-Levrault, Editeurs. 1912. P. 33.