Асфальтобетонные заводы: загрязняющие вещества и технология очистки

В 2018 г. должны были вступить в силу поправки, внесенные в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», согласно которым все компании, осуществляющие хозяйственную и производственную деятельность, связанную с загрязнением атмосферы, должны были до 1 января 2018 г. установить системы измерения и учета выбросов в воздух вредных веществ. (Это касается в первую очередь стационарных источников загрязнения атмосферы – газодобывающих компаний, нефтеперерабатывающих комплексов, предприятий, производящих минеральные удобрения, и т. д.). Правда, вскоре был принят закон от 28.12.2017 № 422-ФЗ, который внес изменения в ст. 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и ст. 12 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды».

В соответствии с этими изменениями объекты капитального строительства I категории и предприятия, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в воздух, получили год отсрочки на проведение экологической экспертизы проектной документации и разработку обоснования для получения экологического разрешения. Таким образом, срок установки специального оборудования для учета выбросов отложен до 1 января 2019 г.

Собственно, общий мониторинг выбросов в воздух вредных веществ в городах ведется круглосуточно, хотя по нему и не получится определить конкретную долю каждого из источников загрязнения – АБЗ, ТЭЦ, цементного завода или автотранспорта. В Москве действуют 54 автоматические станции контроля загрязнения воздуха. Измеряется концентрация метана CH4 (ПДК – 50 мг/м3), оксида углерода СО (ПДК – 5 мг/м3), оксида азота NO (ПДК – 0,4 мг/м3), диоксида азота NO2 (ПДК – 0,2 мг/м3), диоксида серы SO2 (ПДК – 0,5 мг/м3), взвешенных частиц PM10 (мелкодисперсные частицы сверхмалого размера – меньше 10 мкм, ПДК – 0,3 мг/м3), взвешенных частиц PM2,5 (мелкодисперсные частицы сверхмалого размера – меньше 2,5 мкм, ПДК – 0,16 мг/м3). Случаи превышения ПДК достаточно редки, но в ситуации, когда ПДК может быть превышена в 10 раз, по законодательству вопрос о загрязнении атмосферы будет поставлен властями на особый контроль, если в 50 раз, начнутся активные действия, такие как эвакуация населения.

Все показатели, замеряемые автоматическими станциями, чрезвычайно актуальны для асфальтобетонного завода, работа которого заключается в приготовлении асфальтобетонной смеси в условиях высоких температур. Смеси могут быть гравийные, щебеночные или песчаные в зависимости от типа минерального составляющего, горячие или холодные в зависимости от марки битума, крупнозернистые, мелкозернистые или песчаные в зависимости от размеров зерна, высокоплотные, плотные, пористые или высокопористые в зависимости от остаточной пористости, щебеночно-мастичные с повышенным содержанием битума и щебня при наличии стабилизирующих волокнистых добавок.

Но в любом случае в процессе приготовления асфальтобетонных смесей в окружающую среду выделяются загрязняющие вещества. Кроме того, на площадке АБЗ находятся открытые склады хранения гравия или щебня и песка, закрытый склад хранения минерального порошка, транспортеры для перемещения минеральных компонентов, участки по приготовлению органического вяжущего, подготовки минеральных материалов и котельные. Здесь же может располагаться оборудование по приготовлению дорожных вязких битумов из сырья (гудрона), битумных эмульсий, укрепленных грунтов, дробилка (камнедробильно-сортировочная установка), промежуточные склады хранения щебня (при наличии дробилки).

Вредные выбросы

Как указано в «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом)», утвержденной Министерством транспорта РФ 28.10.1998 г. и согласованной с Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды и гидрометеорологии, при работе АБЗ в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: неорганическая пыль с разным содержанием диоксида кремния, оксиды углерода и азота, сернистый ангидрид (диоксид серы), углеводороды, в том числе полициклические, мазутная зола при применении мазута в качестве топлива, сажа при работе транспорта (самосвалов, а также фронтальных погрузчиков) на дизельном топливе. Также в этой методике приведен свинец и его неорганические соединения при работе транспорта на этилированном бензине, что сегодня должно быть неактуально – с 2002 г. этилированный бензин в России запрещен.

Минеральные материалы (песок, щебень, отсев) доставляются на склад АБЗ автотранспортом и хранятся на открытой площадке. Во время их хранения при погрузочно-разгрузочных работах, при работе питателей, дозированно подающих исходные материалы на АБЗ, в атмосферу выделяется неорганическая пыль. Двигатели автомобилей-самосвалов и фронтальных погрузчиков, используемых на погрузочно-разгрузочных работах, выбрасывают в атмосферу оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажу. Битум привозят на АБЗ автотранспортом и загружают в битумохранилище с оборудованием для подогрева и перекачки. Перед подачей в асфальтосмесительную установку битум нагревается до температуры около 160 °С. При просушивании в сушильном барабане каменных материалов и нагрева их до рабочей температуры образуются продукты сгорания топлива при работе горелки и все та же неорганическая пыль. Она же выделяется при работе грохота. Для улавливания пыли используются рукавные фильтры.

Неорганическую пыль по дисперсному составу относят к крупнодисперсной (40–140 мкм), среднедисперсной (10–40 мкм) и мелкодисперсной (1–10 мкм). Наиболее опасна для организма пыль, в которой содержится свободный диоксид кремния SiO2, или кремнезем, который по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности (в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007–76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», токсичные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 1-й – чрезвычайно опасные; 2-й – высокоопасные; 3-й – опасные; 4-й – умеренно опасные). Особенность действия диоксида кремния заключается в образовании аэрозоля преимущественно фиброгенного действия, когда ухудшается видимость, раздражается слизистая оболочка глаз, затрудняется дыхание, наступают кашель и чихание, может вызывать удушье.

Сажа (твердые частицы) является побочным продуктом горения битума, а также образуется в результате неполного сгорания и термического разложения углеводородов топлива. Сажа вызывает негативные изменения в системе дыхательных органов, а если присутствует в воздухе вместе с оксидами серы, то их воздействие на здоровье людей становится опасным.

Углеводороды вылетают в атмосферу с парами битума и в результате неполного сгорания топлива. Учитывая сложность углеводородного состава битумов, куда входят как предельные, так и непредельные органические соединения в самых разных сочетаниях, в частности, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), при оценке ПДК принято представлять такой выброс, как смесь наиболее распространенных цепочек предельных углеводородов C12–C19 в пересчете на суммарный органический углерод. ПАУ признаны канцерогенными веществами, они могут стать причиной раковых заболеваний.

Из оксидов серы наиболее вреден диоксид серы SO2 – бесцветный газ с острым запахом, распространяющийся в воздухе в виде паров. Взаимодействуя с влагой воздуха, диоксид серы образует серную кислоту, нарушает белковый обмен, поражает легкие и верхние дыхательные пути. По степени воздействия на организм человека диоксид серы относится к 3-му классу опасности. Взаимодействуя с влагой воздуха, диоксид серы образует серную кислоту, нарушает белковый обмен, поражает легкие и верхние дыхательные пути.

Оксиды азота по степени воздействия на организм человека также относятся к 3-му классу опасности. Монооксид азота NO – бесцветный газ, не раздражающий дыхательные пути, поэтому человек его не чувствует. При вдыхании этот газ связывается с гемоглобином с образованием нестойкого нитросоединения, которое быстро переходит в метгемоглобин, при этом ион Fe2+ переходит в Fe3+, а этот ион не может обратимо связывать кислород и таким образом выходит из процесса переноса кислорода. Концентрация метгемоглобина в крови в пределах 60–70% считается летальной. Диоксид азота NO2 – газ красновато-бурого цвета, в малых концентрациях не имеет запаха, хорошо растворяется в воде. В результате взаимодействия с влагой воздуха преобразуется в азотную кислоту, разрушает легочную ткань и верхние дыхательные пути, при этом отравление организма происходит постепенно, и каких-либо средств, нейтрализующих это действие, нет.

Монооксид углерода СО – прозрачный газ, не имеющий запаха. Не растворяется в воде, существует в атмосфере от двух месяцев до трех лет. При поступлении в организм с вдыхаемым воздухом быстро поглощается кровью и, как и монооксид азота, блокирует возможность гемоглобина снабжать организм кислородом.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», для промышленных объектов и производств, сооружений, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются ориентировочные размеры санитарно-защитных зон. Производство асфальтобетона на стационарных заводах отнесено ко второму классу – для него санитарно-защитная зона равна 500 м. Это означает, что в полукилометре от забора АБЗ не допускается никакая жилая застройка, в том числе нельзя строить и отдельные жилые дома. Также запрещаются ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В этой санитарно-защитной зоне не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Системы улавливания вредных выбросов и очистки воздуха

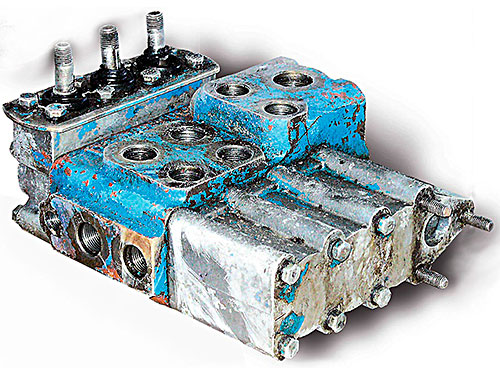

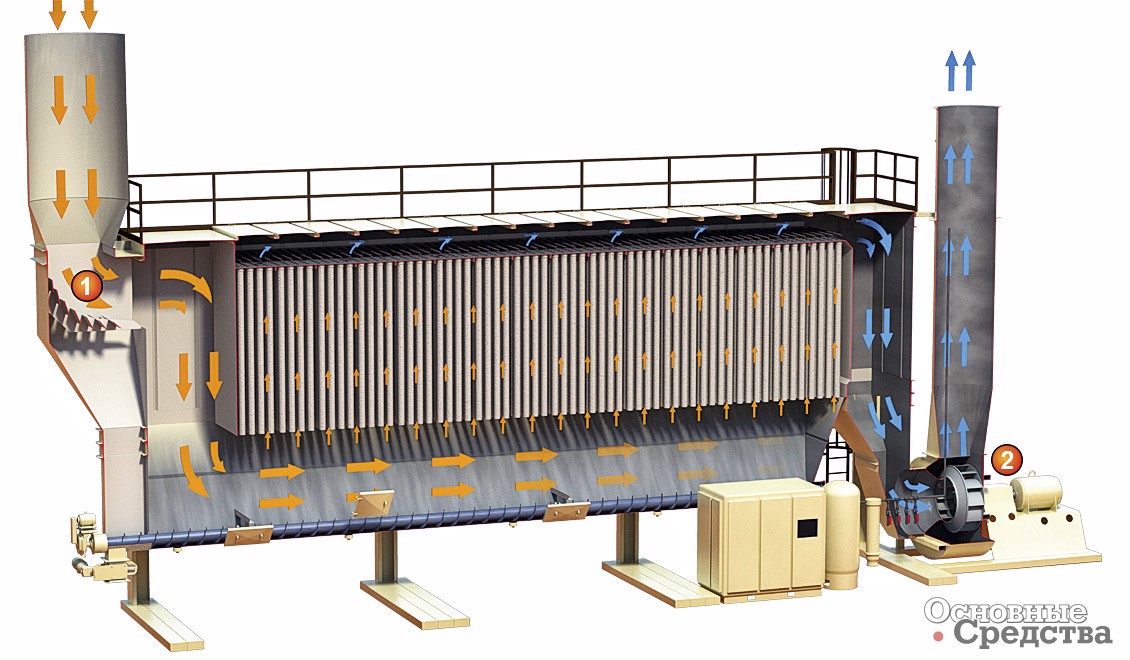

Типичная система очистки АБЗ состоит из первичного пылеуловителя с группой циклонов и рукавного фильтра с тканевыми фильтровальными рукавами (мешками). Первичным пылеуловителем отделяются крупные частицы. Он состоит из группы циклонов либо из инерционного сепаратора. (Иногда вслед за циклонами перед рукавным фильтром устанавливается скруббер – он представляет собой мокрый пылеуловитель, в котором происходит взаимодействие подаваемой среды с жидкостью и очищение ее от частиц взвесей в технологическом блоке; при использовании скрубберов постоянно расходуется специальная жидкость, что увеличивает эксплуатационные затраты.) В циклоны газ с пылью затягивается из сушильного барабана дымососом, а также в них направляется пыль, отбрасываемая от грохота смесительного агрегата. Завихрение в циклоне создает центробежные силы, которые сепарируют пыль в зависимости от веса пылинок. Тяжелые частицы отбрасываются к стенкам циклонов, ссыпаются на дно и шнеком отправляются в элеватор. Легкие частицы выдуваются из циклона, а затем либо направляются ко второй ступени очистки – скрубберу, либо идут сразу в рукавный фильтр.

Из первичного пылеуловителя газовый поток направляется во входную камеру рукавного фильтра и рассеивается в его объеме. Под действием воздушного потока, нагнетаемого вытяжным вентилятором, создается отрицательное давление в воздуховоде очищенного воздуха, что способствует проникновению газа через фильтровальные рукава. Мелкие частицы, содержащиеся в газовом потоке, не проникают через войлочные стенки и скапливаются на внешней поверхности мешков, а очищенный газовый поток проходит через воздуховод и через вытяжную трубу выбрасывается в атмосферу. Благодаря первичному пылеуловителю работа фильтровальных рукавов сильно «облегчается» – в них попадает очень мало крупных частиц пыли, и мешки, таким образом, более эффективно собирают мелкие частицы пыли и при этом меньше изнашиваются, соответственно дольше служат. Фильтровальные рукава изготавливаются из высокотемпературной ткани, подвергнутой специальной поверхностной обработке с химической пропиткой. (Рабочая температура рукавного фильтра может достигать +270 °С.)

Как наиболее изнашиваемые элементы, фильтровальные рукава периодически заменяются. Для того чтобы не было необходимости слишком часто снимать их для очистки, применяется система импульсной очистки – она создает воздушные импульсы, когда за счет создаваемого разрежения и разницы в давлении в несколько мешков одновременно «выстреливаются» потоки атмосферного воздуха, которые сбрасывают какое-то количество пыли со стенок мешка, и она падает на дно бункера узла фильтрации. В дальнейшем отфильтрованная пыль может поступать в силосы для хранения или использоваться в технологическом процессе – подается в бункер взвешивания для дозировки, а из него в асфальтосмеситель. Суммарная эффективность такой системы очистки доходит до 99,9%. Поэтому практически все производители АБЗ применяют рукавные фильтры на всех своих моделях АБЗ – как на циклических, так и на непрерывных, как на стационарных, так и на мобильных. Крупные производители АБЗ применяют на своих установках фильтры собственного производства, которые сертифицированы в соответствии с действующими нормами предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На современных АБЗ благодаря возврату инертных материалов в процесс приготовления асфальтобетонной смеси практически отсутствует их утилизация, что, конечно, является серьезным преимуществом. Достаточно вовремя менять фильтровальные рукава и следить за герметичностью всей системы. Что касается летучих продуктов горения – оксидов углерода и азота, диоксида серы, углеводородов, которые проходят сквозь тканые фильтры, то их выбросы приходится ограничивать путем применения более совершенных конструкций горелок и более экологически чистого топлива. Скажем, решение использовать в качестве топлива природный газ или биогаз вместо мазута сразу бы привело к оздоровлению атмосферы.

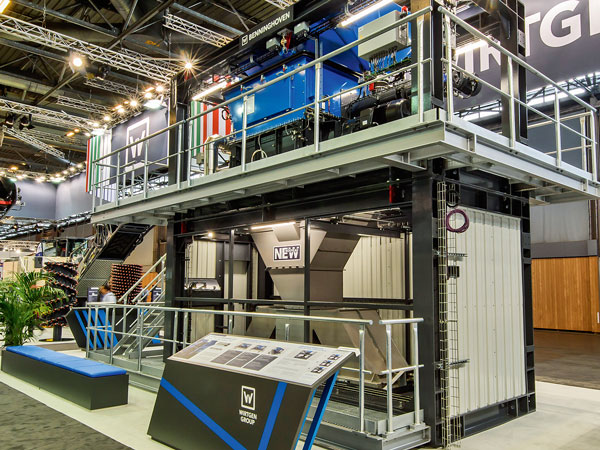

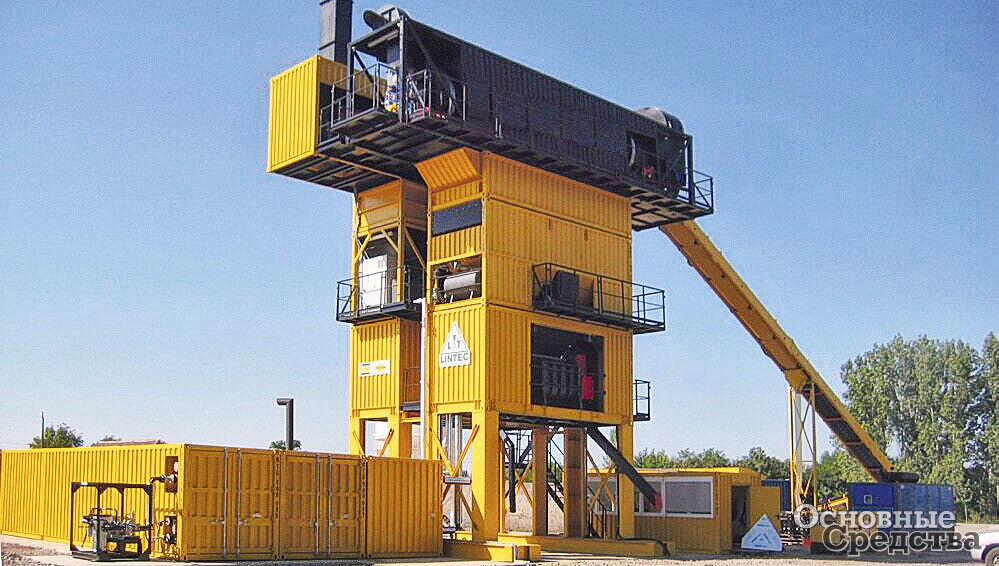

В странах с жесткими требованиями по защите окружающей среды на АБЗ стали устанавливать специальную обшивку – так называемый саркофаг. Это позволяет более радикально решить проблему попадания в атмосферу пыли и паров углеводородов, а также значительно снизить уровень шума. Такое решение кажется особенно логичным в случае размещения АБЗ в черте города. Это, конечно, приведет к некоторому удорожанию завода, зато продемонстрирует заботу о проживающих рядом с АБЗ людях, готовых выходить на митинги. Совсем убрать асфальтобетонные заводы из большого города, например из такого мегаполиса, как Москва, не всегда удается, поскольку это приведет к увеличению плеча доставки асфальтобетонной смеси (с потерей ее качества) в места строительства или капитального ремонта дорог в самом городе.

На севере Санкт-Петербурга в районе Коломяги планируется установка над АБЗ саркофага – весь завод закроется зеленым панцирем, будут изолированы все точки перевалки и пересыпки смеси. Другие попытки возведения подобных сооружений в России автору не известны.